ローコスト住宅として知られるアイダ設計でマイホームを建てる際、「価格が安い分、30年後も安心して住み続けられるのだろうか…」と考える方は少なくありません。

住宅は人生で最も大きな買い物の一つであり、長期的な視点での耐久性や資産価値は非常に気になりますよね。

この記事では、アイダ設計の住宅が30年という節目を迎えたときにどうなるのか、その実態に迫ります。

住宅の寿命や資産価値の考え方から、特徴的な長期保証制度、そしてその維持に必要なメンテナンスの実情まで、気になる疑問をスッキリ解説します!

アイダ設計の詳細を知りたいなら、無料で貰えるカタログを請求しましょう。

公式サイトの右上にある「資料請求・お問い合わせ」から簡単に申し込めます。

各商品や設備の細かい仕組みなど、ネットには載っていない情報が結構ありましたので、ぜひ入手してみてください。

- アイダ設計の住宅の本当の寿命と30年後の資産価値

- 保証を維持するために必須となるメンテナンスの内容と費用

- 35年保証の具体的な仕組みとアフターサービスの評判

- コストパフォーマンスを踏まえた長期的な付き合い方

アイダ設計の家は30年後もどうなる?価値と寿命

イメージ作成:当サイト

このセクションでは、アイダ設計の住宅が持つ基本的な寿命や、30年という節目を迎えた際の資産価値について掘り下げていきます。

建売と注文住宅で家の寿命は違う?

住宅の寿命を考えるとき、「建売住宅は注文住宅よりも寿命が短いのではないか」という疑問を持つ方がいます。

しかし、現代の建築基準法のもとでは、建売住宅と注文住宅で寿命の長さに本質的な違いは生じにくいと考えられます。

理由は、どちらの住宅も建築基準法や品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)といった同じ法律に基づいて建てられているためです。

これらの法律では、耐震性や耐久性に関する最低限の基準が定められており、施工後には検査も実施されます。ですので建て方が違うからといって、構造的な優劣が大きくつくわけではありません。

むしろ、住宅の寿命を大きく左右するのは、建て方よりも「建てられた後のメンテナンス」です。

どれだけ高性能な注文住宅であっても、適切な時期に修繕や点検を怠れば劣化は進みます。

逆に、建売住宅であっても定期的なメンテナンスを丁寧に行うことで、30年、40年と長く快適に住み続けることは十分に可能です。

要するに、住宅の寿命は購入形態よりも住み始めてからの管理次第で大きく変わるということです。

30年後の資産価値は期待できるのか

イメージ作成:当サイト

マイホームを検討する上で、30年後の資産価値がどの程度残るのかは、多くの方が関心を持つ点です。

一般的に、日本の木造住宅の建物自体の資産価値は、22年の法定耐用年数を一つの目安として、時間とともに減少していく傾向にあります。

税法上、築30年も経過すれば建物の価値はゼロに近いと評価されることがほとんどです。

ただし、これはあくまで会計上の評価であり、実際の市場価値とは異なります。

30年後であっても、住宅の市場価値が完全に失われるわけではありません。特に重要なのが「土地の価値」と「建物の状態」です。立地条件が良ければ土地の価値は維持されやすく、住宅全体の資産価値を支えます。

加えて、建物の価値はメンテナンス履歴に大きく影響されます。

定期的な点検や修繕、特に外壁や屋根の塗装、防蟻処理などが適切に行われている住宅は、市場で評価されやすくなります。

適切な管理がなされた住宅は、築年数が古くても買い手が見つかる可能性があり、リノベーションの素地としても価値を持ち得ます。

30年後の資産価値を少しでも維持するためには、計画的なメンテナンスが鍵を握ると言えます。

長持ちさせるための重要なポイント

住宅を30年、40年と長持ちさせるためには、日々の心がけと計画的なメンテナンスが欠かせません。

特別なことではなく、基本的な手入れの積み重ねが住宅の寿命を延ばすことにつながります。

まず、最も手軽にできるのが「こまめな清掃と換気」です。日常的に掃除を行うことで、外壁のひび割れや雨漏りの兆候、配管の水漏れといった小さな異変に早期に気づくことができます。

また、室内の換気は湿気を排出し、カビの発生や木材の腐食を防ぐために不可欠です。

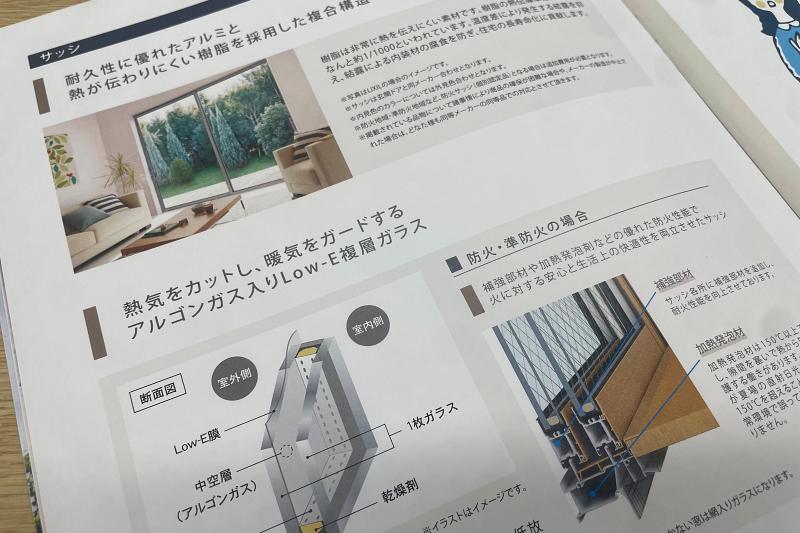

特に、結露しやすい窓周りや、湿気がこもりがちな浴室、キッチンは注意深く管理するべきです。

次に、専門家による「定期点検」の実施です。

屋根の上や床下、天井裏などは素人にはなかなか確認するのが難しい場所ですよね。専門家の視点で点検してもらうことで、問題が深刻化する前に対処できます。

特に、住宅品確法で定められた10年間の保証期間が切れる前に、専門家による点検を受けておくことは、建物の状態を正確に把握する上で有効な手段です。

これらの地道な取り組みが、愛着のあるマイホームを長持ちさせる秘訣となります。

コスパの高さと品質のバランス

アイダ設計の最大の魅力は、その優れたコストパフォーマンスにあります。

同社は自社プレカット工場の保有や建材の一括仕入れといった企業努力により、高品質な住宅を比較的低い価格で提供しています。

この「コスパの高さ」は、初期費用を抑えたいと考える多くの購入者にとって大きなメリットです。

しかし、ローコストであることは、品質とのバランスを考える上で注意が必要な点も示唆します。

例えば、ネット上の口コミでは、施工の精度にばらつきがある、あるいは内装の仕上げが価格相応であるといった声が見受けられることがあります。

これは、コストを抑えるために、一部の仕様や工程が標準的なレベルに設定されていることの裏返しとも考えられます。

重要なのは、この「価格と品質のバランス」を理解し、どこに費用をかけ、どこで納得するかを自身の中で明確にすることです。

例えば、構造や断熱といった基本性能は妥協せず、内装のグレードは後からリフォームすることも視野に入れる、といった考え方もできます。

アイダ設計の住宅で長期的に満足するためには、そのコスト構造を理解した上で、自分たちの価値観に合った家づくりを進める姿勢が求められます。

アフターサービスの評判が悪い理由

イメージ作成:当サイト

アイダ設計のアフターサービスについては、インターネット上の口コミや評判を見ると、残念ながら否定的な意見がけっこう見られます。

以下に、実際に見られたネガディブな意見について紹介します。

対応の遅さと連絡の行き違いが頻発

口コミでよく見られる不満の一つが「対応が遅い」「連絡が来ない」といった連絡面でのトラブルです。

電話やメールで問い合わせをしても、折り返しが遅れる、そもそも返事がないという声が散見されます。

こうした対応の遅さは、住宅の不具合という生活に直結する問題においては非常にストレスフルであり、ユーザーの満足度を大きく下げる要因となっています。

担当者による対応の差が大きい

「担当者によって言うことが違う」「前の担当者と話が通っていなかった」など、人的対応のばらつきに関する指摘も目立ちます。

これはマニュアルや引き継ぎ体制の不十分さ、人員の流動性の高さ、教育体制のばらつきなどが背景にあると考えられます。

特に、地域ごとに営業所が分かれている大手住宅会社では、担当者間の対応品質に差が出やすい傾向があり、それが不信感につながっています。

コスト削減の影響がアフター部門にも及ぶ?

アイダ設計は「ローコスト住宅」を実現するために、建材の一括仕入れや自社工場でのプレカットなど、徹底したコスト削減を行っています。

しかしこの効率化の裏側で、アフターサービス部門への人員や予算の配分が限定的になっている可能性があり、それが対応の遅さや不十分さにつながっていると推察されます。

物件数に対してサポート人員が不足していれば、1件あたりの対応が手薄になるのは避けられません。

有償メンテナンスと保証のズレが混乱を生む

アイダ設計の延長保証(最長35年)には、有償での定期メンテナンスが必要です。この仕組みがトラブルや誤解の原因にもなっています。

「保証があると思っていたのに有償と言われた」「有料工事をしないと保証が切れるなんて聞いていなかった」といった口コミは、利用者と会社側との認識の違いを表しています。

保証内容がやや複雑で説明が不十分なまま契約しているケースもあり、結果として「期待外れ」という印象につながってしまっているのです。

利用者側の理解不足も不満の原因に

アフターサービスへの不満は、会社側の問題だけでなく、利用者の保証制度やメンテナンス条件に対する理解不足から生じる場合もあります。

住宅業界特有の専門用語や制度の複雑さにより、契約時にきちんと説明されていても、内容を誤解したまま覚えているケースも少なくありません。

こうしたズレを防ぐには、契約時にしっかりと確認・記録を取り、自分でも内容を把握する意識が必要です。

アイダ設計で住宅を購入する際は、アフターサービスに過度な期待を持つのではなく、「自分で能動的に管理する」姿勢も重要かもしれません。

不具合を感じたら早めに連絡を入れる、メンテナンスのスケジュールを自分でも把握する、契約書をきちんと読み返す――こうした対応によって、不要なストレスや誤解を減らすことができます。

アイダ設計で30年後も住むための保証と費用

イメージ作成:当サイト

住宅を長持ちさせる上で欠かせないのが、保証制度と定期的なメンテナンスです。

ここでは、アイダ設計が提供する保証の具体的な内容と、それに伴う費用や注意点について詳しく見ていきましょう。

法定の10年保証と延長の35年保証

アイダ設計の保証制度を理解する上で、まず「10年保証」と「35年保証」の違いを明確にすることが大切です。

「10年保証」は法律で定められた義務

住宅の引き渡しから最初の10年間は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、全ての住宅会社に保証が義務付けられています。

これは、雨水の侵入を防ぐ部分や、構造耐力上主要な部分に欠陥(瑕疵)が見つかった場合に、売主が無償で補修する責任を負うというものです。

アイダ設計の住宅も、当然この法律の対象となります。

「35年保証」は有償の延長プログラム

一方、「35年保証」はアイダ設計が独自に提供している長期保証プログラムです。

これは、法的な10年保証が終了した後も、保証を最長で35年まで延長できるという制度ですが、自動で適用されるわけではありません。

この保証を継続するためには、アイダ設計が指定する時期に、指定する内容の「有償メンテナンス工事」を実施することが絶対条件となります。

具体的には、5年ごとの防蟻工事や10年ごとの防水工事などがこれにあたります。

したがって、35年保証は「メンテナンスとセットになった有料の保証延長サービス」と理解するのが正確です。

延長保証の具体的な保証内容とは

アイダ設計公式サイト

アイダ設計の35年長期保証は、主に建物の骨格となる「構造躯体」と、雨漏りを防ぐ「防水」に関する部分を対象としています。

この保証を維持することで、万が一、これらの箇所に重大な問題が発生した場合に、長期にわたってサポートを受けられるという安心感があります。

ただし、この保証の対象範囲を正しく理解しておくことが不可欠です。

例えば、給湯器やトイレ、キッチンといった住宅設備機器は、この35年保証の直接の対象外です。

また、保証を継続するための条件として、アイダ設計が指定する点検を受け、必要と判断された有償メンテナンス工事を同社で実施しなくてはなりません。

もし他の業者に修繕を依頼した場合、その時点で35年保証は失効してしまいます。

つまり、保証の維持とメンテナンスは一体であり、長期的な付き合いが前提となるプログラムです。この点を踏まえた上で、保証を延長するメリットとコストを天秤にかける必要があります。

シロアリ対策など必須のメンテナンス費用

アイダ設計の35年保証を維持するためには、定期的な有償メンテナンスが必須となります。

これらの費用は、将来の大きな出費となるため、あらかじめ資金計画に組み込んでおくことが極めて大切です。

一般的に必要となる主なメンテナンスの内容と費用の目安は以下の通りです。

| メンテナンス項目 | 実施時期の目安 | 費用相場(1回あたり) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 防蟻処理(シロアリ対策) | 5年に1回 | 約10万円~ | 保証継続に必須。薬剤の効果が約5年で切れるため。 |

| 外壁塗装 | 10~15年に1回 | 約80万円~120万円 | 足場代含む。防水性を維持し、建物を保護する。 |

| 屋根塗装・補修 | 10~15年に1回 | 約40万円~70万円 | 足場代含む。屋根材の種類により費用や時期が変動。 |

| シーリング打ち替え | 10年に1回 | 約20万円~30万円 | 外壁材の継ぎ目を埋める防水材の交換。 |

| バルコニー防水 | 10年に1回 | 約10万円~ | 防水層のトップコート塗り替えなど。 |

これらの費用はあくまで目安であり、住宅の大きさや形状、使用する材料のグレードによって変動します。

特に外壁と屋根の工事は、足場の設置費用(約20万~25万円)がかかるため、同時に行うのが効率的です。

この計画的な出費を念頭に置くことが、住宅の価値を保ち、保証を有効に活用するための鍵となります。

まとめ:アイダ設計の家に30年後も住むには

アイダ設計の住宅に30年後も安心して住み続けるためには、その特性を深く理解し、計画的に関わっていく姿勢が鍵となります。

初期コストの低さは大きな魅力ですが、そのメリットを最大限に活かすためには、長期的な視点での資金計画と住宅管理が不可欠です。

以下に、この記事で解説した重要なポイントをまとめます。

- 法定耐用年数と実際の住宅寿命はイコールではない

- 適切なメンテナンスで30年以上の居住は十分に可能

- 建売と注文住宅で基本的な寿命に大きな差はない

- 住宅の寿命は建て方より建てた後の管理で決まる

- 築30年で建物の税務上の価値はほぼゼロになる

- 土地の価値とメンテナンス履歴が市場価値を左右する

- 日々の清掃と換気が劣化を防ぐ第一歩となる

- 専門家による定期点検で問題を早期発見することが大切

- アイダ設計の強みは優れたコストパフォーマンスにある

- 価格と品質のバランスを理解し納得することが満足につながる

- 35年保証は有償メンテナンスがセットの延長プログラム

- 法で定められた10年保証とは仕組みが異なる

- 保証を維持するにはアイダ設計での指定工事が必須

- シロアリ対策や外壁・屋根の修繕費は計画的に準備する

- アフターサービスの評判は賛否両論あることを認識しておく

アイダ設計の詳細を知りたいなら、無料で貰えるカタログを請求しましょう。

公式サイトの右上にある「資料請求・お問い合わせ」から簡単に申し込めます。

各商品や設備の細かい仕組みなど、ネットには載っていない情報が結構ありましたので、ぜひ入手してみてください。

コメント