「富士住建で理想の家を建てたいけれど、地震に対する強さはどうなのだろう?」

「耐震等級はどのレベルに対応しているのか、具体的に知りたい」

こんな風に、地震大国である日本で注文住宅を検討する際、建物の耐震性は誰もが気になる重要なポイントですよね。

特に、富士住建のようなコスパに優れたハウスメーカーを選ぶ場合、価格だけでなく、家族の安全を守るための性能が十分に確保されているかは、最も優先すべき事柄の一つでしょう。

この記事では、「富士住建 耐震 等級」と検索しているあなたの疑問に答えるため、耐震等級の基本的な知識から、富士住建が採用する具体的な耐震・制震技術、さらには地震に強い家を建てる上でのメリットや注意点まで、徹底的に解説していきます!

- 耐震等級の基本的な知識と重要性

- 富士住建が提供する具体的な耐震仕様と技術

- 地震に強い家づくりにおけるメリットと注意点

- コストや理想の間取りと耐震性能のバランスの取り方

富士住建の耐震等級は?家の強さの基本知識

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

まずは、住宅の耐震性を評価する上で欠かせない「耐震等級」の基本的な考え方や、関連する重要な知識について解説します。

これらの基準を理解することが、ハウスメーカー選びや家づくりの第一歩となります。

そもそも耐震等級とは?3つの基準を解説

耐震等級とは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す客観的な指標です。

性能は3段階に分かれており、数字が大きいほど耐震性が高くなります。

この基準を正しく理解することは、ご自身の住まいの安全性を判断する上で非常に大切です。

耐震等級の各レベルの定義

住宅の耐震性能は、以下の表のように定義されています。

| 耐震等級 | 基準 | 想定される地震力 | 建物の状態(震度6強~7) |

|---|---|---|---|

| 耐震等級1 | 建築基準法で定められた最低限の基準 | 基準となる地震力 | すぐに倒壊・崩壊はしないが、大規模な修繕や建て替えが必要になる可能性 |

| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍 | 基準の1.25倍の地震力 | 軽微な補修で住み続けられるレベル。学校や病院などの公共施設に求められる |

| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍 | 基準の1.5倍の地震力 | ほとんど損傷を受けず、災害後も住み続けられるレベル。消防署や警察署など防災拠点に求められる |

耐震等級1は、あくまで「震度6強から7程度の大地震で、人命が損なわれるような倒壊・崩壊はしない」という最低限のレベルです。

つまり、建物の損傷は許容しており、地震後に住み続けるためには大規模な補修や建て替えが必要になる可能性があります。

2016年の熊本地震では、現行の建築基準法を満たす木造住宅でも倒壊・大破した例が報告されており、等級1では不十分と考える専門家も少なくありません。

2025年法改正で高まる構造計算の重要性

2025年4月からは建築基準法が改正され、これまで構造計算書の提出が不要だった小規模な木造住宅(4号建築物)の多くで、構造仕様の審査が義務化されます。

これにより、全ての新築住宅で省エネ基準への適合も求められるため、断熱材の増加などで重くなった建物を支える、より高い耐震性能の重要性が増すと考えられます。

したがって、これからの家づくりでは、耐震等級3を基準に考えることが安心・安全な暮らしを守る鍵となります。

耐震に加えて知っておきたい「制震」の役割

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

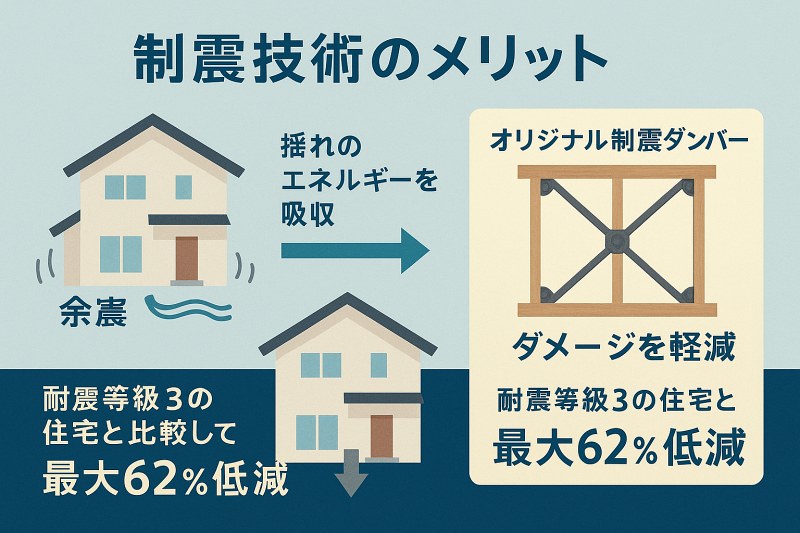

地震対策を考える上で、「耐震」と並んで重要なキーワードが「制震」です。この二つの技術は役割が異なり、組み合わせることでより高い安全性を実現できます。

耐震は、柱や梁、壁を強化して建物の構造自体を頑丈にし、地震の揺れに「耐える」技術です。

一方、制震は、建物に設置したダンパーなどの装置が地震のエネルギーを吸収し、揺れを「制御」する技術を指します。

制震技術のメリット

制震の最大のメリットは、繰り返す揺れに強いことです。大きな地震では、本震の後に何度も余震が発生します。

耐震構造のみの住宅は、一度目の大きな揺れに耐えられても、構造体にダメージが蓄積し、続く余震で倒壊に至るリスクがあります。

制震ダンパーは、揺れのエネルギーを熱などに変換して吸収するため、建物本体へのダメージの蓄積を大幅に軽減できるのです。

富士住建では、この制震技術を重視しており、オリジナルの制震ダンパー「F・J・K制振壁」を標準で採用しています。

これは、小さな揺れから大きな揺れまで効果を発揮する「粘弾性ダンパー」と、繰り返しの揺れに強い「鋼製ダンパー」を組み合わせた複合型です。

耐震性の高い構造と制震技術を組み合わせることが、より安心な住まいを実現する方法と言えるでしょう。

南海トラフ地震と耐震性能

日本で暮らす以上、今後発生が危惧される巨大地震への備えは、家づくりにおける最重要課題の一つです。

中でも「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に70%~80%という非常に高い確率で発生すると予測されています。

この地震は、東海から四国、九州にかけての広範囲に甚大な被害をもたらすと想定されており、マグニチュード8~9クラスの巨大な揺れと、それに伴う広域の津波が予測されています。

前述の通り、等級1は「即時の倒壊は免れる」レベルであり、地震後の生活継続を保証するものではありません。

災害発生後、避難所での生活を余儀なくされることなく、自宅で生活を続けられるかどうかは、その後の人生を大きく左右します。

自宅が安全な拠点として機能すれば、復旧・復興への第一歩をいち早く踏み出すことが可能です。

したがって、南海トラフ巨大地震のような国家的な災害リスクを考慮すると、注文住宅を建てる際には、防災拠点と同レベルである「耐震等級3」の取得を前提として計画を進めることが、賢明な選択と考えられます。

地震に強い家のメリット・デメリットとは

耐震性の高い家を建てることには、多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。両方を理解した上で、ご自身の予算やライフプランに合った選択をすることが大切です。

メリット

まず最大のメリットは、何と言っても「安全性の向上」です。

耐震等級3の住宅は、震度7クラスの地震が繰り返し発生しても倒壊・崩壊のリスクが極めて低く、家族の命を最大限に守ることができます。

また、建物の損傷が軽微で済むため、災害後も自宅での生活を継続できる可能性が高まります。

次に、「資産価値の維持」も大きな利点です。耐震性の高い住宅は中古市場でも評価が高く、将来的に売却する際に有利になることがあります。

さらに、「経済的な恩恵」も見逃せません。後述しますが、地震保険料の大幅な割引が受けられるほか、住宅ローンによっては金利の優遇措置が適用されるケースもあります。

災害による修繕費を抑えられる点も、長期的に見れば大きな経済的メリットです。

デメリット

一方、デメリットとして挙げられるのが「建築コストの増加」です。

耐震性を高めるためには、より多くの壁や太い柱・梁、高性能な金物などが必要となり、その分、建築費用が数十万円から百万円以上高くなるのが一般的です。

また、「間取りの制約」が生じる可能性もあります。

高い耐震性を確保するためには、耐力壁をバランス良く配置する必要があるため、大きな吹き抜けや壁一面の窓など、開放的なデザインが実現しにくくなる場合があります。

これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、どこまでの性能を求めるか、ハウスメーカーの担当者と十分に相談しながら、後悔のない家づくりを進めていきましょう。

地震保険の割引で家計への負担を軽減

地震に強い家を建てることは、万が一の際の安全確保だけでなく、日々の家計においてもメリットをもたらします。その代表的なものが、地震保険料に適用される「耐震等級割引」です。

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償する保険で、火災保険とセットで加入します。

この保険料は、建物の耐震性能に応じて割引が適用される仕組みになっています。

| 耐震等級 | 割引率 |

|---|---|

| 耐震等級1 | 10% |

| 耐震等級2 | 30% |

| 耐震等級3 | 50% |

上記のように、最高の耐震等級である等級3を取得すると、保険料が半額になります。地震保険は長期にわたって支払い続けるものなので、この割引は大きな節約につながります。

初期の建築コストが多少増加したとしても、この保険料割引によって、将来的にその一部を回収できると考えることもできます。

なお、この耐震等級割引以外にも、「免震建築物割引(50%)」「耐震診断割引(10%)」「建築年割引(10%)」といった制度がありますが、これらの割引は併用できません。

耐震等級3を取得することが、最も高い割引率を得るための確実な方法です。

高い耐震性能は、安全という価値だけでなく、経済的な合理性ももたらしてくれるのです。

ハウスメーカー選びで見るべき耐震性能

注文住宅を建てる際、どのハウスメーカーを選ぶかは非常に重要な決断です。特に耐震性能に関しては、会社ごとに考え方や技術レベル、標準仕様が大きく異なります。

大手高価格帯のハウスメーカーは、独自の耐震技術や研究開発に多額の投資を行っており、非常に高い性能を誇ることが多いです。しかし、その分、建築コストも高くなる傾向があります。

一方で、富士住建のような中堅・ローコストメーカーを検討する場合、価格を抑えながらも、いかに十分な耐震性能を確保しているかを見極めることがポイントとなります。

「耐震等級3相当」と「耐震等級3(取得)」の違い

ここで注意したいのが、「耐震等級3相当」という表現です。

これは、正式な第三者機関による評価(住宅性能評価)を受けてはいないものの、「自社の計算上、耐震等級3と同等の性能がある」とハウスメーカーが主張している状態を指します。

計算自体は行っているため、一定の信頼性はありますが、客観的な証明がないという点が異なります。これに対し、「耐震等級3」と明記されている場合は、正式な評価機関に申請し、認定を受けていることを意味します。

富士住建では、施主が希望すれば耐震等級3の取得が可能であり、そのための設計・構造計算に対応しています。

ただし、等級の取得には別途申請費用がかかる場合があるため、事前に確認が必要です。

重要なのは、単に「相当」という言葉だけでなく、どのような計算(壁量計算か、より精密な許容応力度計算か)に基づいているのか、そして正式な等級取得が可能かどうかを確認することです。

富士住建の耐震等級を支える仕様と注意点

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

ここからは、富士住建が具体的にどのような構造や仕様で高い耐震性を実現しているのか、さらに注文住宅ならではの注意点について詳しく掘り下げていきます。

注文住宅で理想と安全を両立させる

注文住宅の最大の魅力は、間取りやデザインを自由に設計できる点にあります。しかし、耐震性という観点では、その自由さが弱点につながる可能性も秘めているため注意が必要です。

例えば、広々としたリビングや大きな吹き抜け、壁一面の窓といった開放的な空間は、構造的に建物を支える「耐力壁」の量を減らしたり、配置のバランスを崩したりする要因になり得ます。

この理想の間取りと安全性のバランスを取ることが、注文住宅における耐震設計の最も難しい部分であり、腕の見せ所でもあります。

重要なのは、設計の初期段階で、ハウスメーカーの担当者や設計士に「耐震等級3を希望する」という意思を明確に伝えることです。

最初にこの要望を伝えておけば、耐震性を確保することを前提とした上で、実現可能な間取りの提案を受けることができます。

逆に、間取りがほぼ固まった後から耐震等級を上げようとすると、壁を追加したり窓を小さくしたりする必要が生じ、理想のプランが実現できなくなる可能性が高くなります。

また、耐震性の評価方法として、簡易的な「壁量計算」と、より精密な「許容応力度計算(構造計算)」があります。

同じ耐震等級3でも、許容応力度計算に基づいて設計された建物の方が、より高い安全性が確保されていると考えられます。

富士住建も対応可能なこの計算方法を選択することも、安心・安全な家づくりにつながる選択肢の一つです。

富士住建で選べる「2つの工法」とはは

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

富士住建では、主に日本の伝統的な「在来工法(木造軸組工法)」と、北米で生まれた「ツーバイフォー工法(枠組壁工法)」という、2つの代表的な木造住宅の工法から選ぶことができます。

それぞれの工法に特徴があり、どちらが優れているということではなく、施主の希望によっておすすめの工法は異なります。

在来工法(木造軸組工法)

柱と梁を組み合わせて骨格を作る工法で、設計の自由度が高いことが最大のメリットです。

壁の配置に制約が少ないため、大きな開口部(窓)を設けたり、将来的なリフォームで間取りを変更したりしやすい特徴があります。

富士住建では、この在来工法において「檜4寸構造」や「J-WOOD構造」など、使用する木材や金物によってさらにいくつかの種類を用意しています。

ツーバイフォー工法

2インチ×4インチの角材と合板で作ったパネルで壁・床・天井の「面」を構成し、それらを組み合わせて箱のように作る工法です。

地震の力を面全体で受け止めて分散させるため、耐震性や気密性、断熱性に優れているとされます。

富士住建では「Fパネル構造」として提供しており、外周部にWスタッド(柱を2本重ねる)を採用することで、通常のツーバイフォー工法の約2倍の強度を実現しています。

どちらの工法を選ぶべきか迷う場合は、間取りの自由度や大きな窓を優先したいなら「在来工法」、耐震性や気密性をより重視するなら「ツーバイフォー工法」が一つの判断基準になります。

富士住建の担当者と相談し、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご自身の家づくりに最適な工法を選択しましょう。

富士住建の基礎の高さと構造の強み

建物の耐震性を語る上で、全ての土台となる「基礎」の強度は非常に重要です。富士住建は、目に見えにくいこの部分にも、標準仕様で高い性能を確保しています。

まず、基礎の工法には、地面全体を鉄筋コンクリートで覆う「ベタ基礎」を採用しています。

これは、建物の荷重を面で支えるため、不同沈下(建物が不均等に沈むこと)に強く、地面からの湿気やシロアリを防ぐ効果も高い工法です。

これは、一般的に同価格帯のハウスメーカーで用いられる18N/mm²のものと比較して、耐久年数が30年から65年へと大幅に向上することを意味します。

また、地震の際に力が集中しやすい基礎のコーナー部分には、「コーナーハンチ」と呼ばれる三角形状の補強を施しています。

これは、追加の型枠やコンクリートが必要になるため、コスト削減のために省略するメーカーも少なくありませんが、富士住建では標準で対応しており、基礎の剛性を高めています。

基礎の高さについては、地面から400mm以上を確保することが一般的であり、これにより床下の空間を確保し、湿気対策やメンテナンス性を向上させています。

このように、富士住建は単に目に見える設備だけでなく、建物の寿命と安全性を左右する基礎構造においても、手を抜かない堅実な家づくりを行っていることがわかります。

耐震性を高める標準仕様のポイント

富士住建公式サイト

富士住建の大きな魅力は、他社ではオプション扱いになるような高性能な設備や仕様が「標準仕様」として数多く含まれている点です。この強みは、耐震性能の分野でも発揮されています。

標準仕様については、以下の記事でも詳しく解説しています。

前述の通り、耐震等級3の取得や制震ダンパー「F・J・K制振壁」の搭載が標準で対応可能であることに加え、構造体を構成する個々の部材にも、高い性能のものが採用されています。

例えば、在来工法で耐力壁として使用される構造用面材には、一般的な合板よりも高い強度を持つ「ハイベストウッド」を使用しています。

これにより、壁倍率(壁の強さを示す数値)を高め少ない壁量でも効率的に耐震性を確保できます。

また、建物の骨格となる柱や土台には、反りや収縮が少ない高性能なエンジニアリングウッド「JWOODEX」などを使っています。

これらの部材は、それぞれが建物の強度や耐久性を高める上で重要な役割を果たします。

追加費用をかけなくても、こうした高性能な部材が標準で組み込まれていることは、富士住建のコストパフォーマンスの高さを裏付けるものであり、長期的に安心して住める家づくりにつながる大きなポイントです。

吹き抜けやリビング階段と耐震性の関係

注文住宅で人気の高い「吹き抜け」や「リビング階段」は、室内に開放感や明るさをもたらし、家族のコミュニケーションを促す素晴らしい間取りです。

ですが、これらの設計は、耐震性の観点からは慎重な検討が必要になります。

その理由は、建物の「水平構面(すいへいこうめん)」の剛性が下がるからです。水平構面とは、1階と2階の間の床や屋根など、地震の水平な揺れに対して建物のねじれを防ぐ役割を担う重要な部分です。

吹き抜けやリビング階段を設けると、この水平構面である床に大きな開口部ができてしまいます。

この弱点を補うためには、専門的な構造計算に基づいた補強が不可欠です。

例えば、吹き抜けの周囲に「火打ち梁」と呼ばれる斜めの補強材を追加したり、床を支える梁を通常よりも太いものにしたり、構造用合板を厚くして床全体の剛性を高めるなどの対策が考えられます。

富士住建でこれらの間取りを希望する場合でも、もちろん対応は可能です。

ただし、その際には耐震性を確保するための追加の構造部材が必要になる可能性があり、それがコストアップや設計上の他の制約につながることもあります。

開放的なデザインと、災害時の安全性。二つのバランスをどのように取るか、設計士と綿密に打ち合わせを行い、構造的な裏付けのある設計をしてもらうことが、後悔しない家づくりにつながります。

まとめ:富士住建の耐震等級と家づくりの要点

- 富士住建は耐震等級3の取得に対応しており、施主の希望に応じた高い耐震性能の家づくりが可能

- 耐震等級は建物の地震に対する強さを示す1から3の指標である

- 耐震等級1は建築基準法で定められた最低限のレベルであり、倒壊はしないが損傷は許容される

- 耐震等級2は等級1の1.25倍、耐震等級3は1.5倍の強度を持つ

- 熊本地震では耐震等級3の木造住宅の倒壊・大破はゼロであった

- 富士住建は耐震等級3の取得を希望すれば、構造計算を含めて対応してくれる

- 耐震性の高い家は資産価値の維持や地震保険料の割引といったメリットがある

- 一方で、建築コストの増加や間取りの制約というデメリットも存在する

- 富士住建は耐震構造に加え、揺れを吸収する制震ダンパー「F・J・K制振壁」を標準仕様としている

- この制震技術は、繰り返す地震の揺れによる建物へのダメージ蓄積を軽減する効果が高い

- 基礎には、強度の高い「ベタ基礎」を採用し、力の集中するコーナー部分には「コーナーハンチ」による補強も標準で行われる

- 使用するコンクリートの設計基準強度は24N/mm²と、同価格帯の他社より高い水準である

- 工法は設計自由度の高い「在来工法」と、耐震性に優れる「ツーバイフォー工法」から選択できる

- 耐震性を高めるには、設計の初期段階で「耐震等級3希望」と伝えることが非常に重要である

- 吹き抜けや大きな窓といった開放的な間取りは、耐力壁の配置に影響するため、構造的な補強が必要になる場合がある

- 「耐震等級3相当」と「耐震等級3取得」は異なり、後者は第三者機関による客観的な評価を意味する

- 2025年4月の法改正により、これまで以上に構造計算の重要性が増している

- 富士住建は、優れた標準仕様により、コストを抑えながらも高いレベルの耐震性能を実現しているハウスメーカー

コメント