注文住宅を建てる際、多くの人がリビングの広さやキッチンの使いやすさにこだわる一方で、窓の計画は後回しになりがちではないでしょうか?

「窓は多ければ多いほど明るくて良い家になる」と信じて計画を進めた結果、住み始めてから「こんなはずではなかった…」と後悔するケースは、実は少なくありません。

この記事では、「注文住宅の窓で後悔したくない」と考えるあなたのために、よくある誤解を解き、快適かつデザイン性、防犯性の高い住まいを実現するための具体的な設計術を、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

- 窓が少ない家の後悔に関する真実

- 採光とプライバシーを両立する窓の設計

- 防犯や防災で考えるべき窓の役割

- 失敗しないための具体的な窓の種類と配置

注文住宅の窓で後悔する前によくある誤解

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

家づくりにおいて窓は、単なる明かり取り以上の多様な役割を担っています。

しかし、その重要性が見過ごされ、一般的な思い込みに基づいて計画が進められてしまうことも少なくありません。

ここでは、多くの人が抱きがちな窓に関する思い込みや、見落としやすいポイントを解説します。

窓が少ない家の後悔は本当にあるのか

「窓が少ない家」と聞くと、暗くて閉鎖的な空間を想像しがちですが、実際には後悔ばかりではありません。むしろ、計画的に窓を減らすことで得られるメリットに満足している居住者が多いのが実情です。

必要以上に窓を設けることは、これらのデメリットを増幅させることになりかねません。

壁に比べて窓は断熱性能が低いため、窓が多い家は外気の影響を受けやすく、冷暖房効率が悪化し光熱費がかさむ傾向があります。

また、壁面が減ることで、家具の配置が制限されたり、収納スペースが不足したりといった問題も生じやすくなるでしょう。

もちろん、窓を極端に減らすことには慎重な検討が必要です。

しかし、「窓は多ければ多いほど良い」という固定観念を一度リセットし、本当に必要な場所に、適切なサイズと種類の窓を配置するという視点を持つことが、後悔しない家づくりの第一歩と言えます。

「窓が少ないと暗い」は誤解?採光要件の計算式

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

窓が少ない家は必ずしも暗くなるわけではありません。建築基準法では、住宅の居室に対して「採光に有効な窓の面積」を「居室の床面積の7分の1以上」確保するよう定めています。

この基準を満たしていれば、たとえ窓の数が少なくても、法律上必要な明るさは確保されることになります。

採光要件の計算方法

「採光に有効な面積」は、実際の窓の面積に「採光補正係数」という数値を掛けて算出します。

この採光補正係数は、隣地境界線からの距離や、窓の上にある庇(ひさし)や建物の出っ張りなど、光を遮るものとの位置関係によって決まります。

例えば、隣家が近くに迫っている場所の窓は係数が小さくなり、広く開けた場所にある窓は係数が大きくなる仕組みです。

つまり、小さな窓でも立地条件が良ければ、大きな窓と同等の採光効果を得られる場合があります。

また、天窓(トップライト)は壁面の窓の3倍の採光効果があるとされており、効率的に光を取り込む有効な手段です。

2023年4月の法改正により、適切な照明設備を設置することを条件に、この基準が「10分の1以上」へと緩和されました。

これにより、設計の自由度はさらに高まったといえます。

窓の数や大きさだけに囚われるのではなく、敷地の条件を読み解き、法律の基準を理解した上で設計すれば、窓が少なくても明るく快適な空間は十分に実現可能です。

窓が少ない家のメリット・デメリット

窓の数を絞った家づくりには、多くの利点がある一方で、注意すべき点も存在します。

設計段階で両側面を十分に理解し、自身のライフスタイルに合った選択をすることが大切です。ここでは、窓が少ない家のメリットとデメリットを具体的に比較検討します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 断熱性・気密性の向上 窓は壁に比べて熱の出入りが激しい部分です。窓を減らすことで家全体の断熱性・気密性が高まり、夏は涼しく冬は暖かい、エネルギー効率の良い快適な住環境が実現します。 |

開放感が得にくい可能性 窓が少ないと視線が外に抜けにくく、空間に圧迫感や閉塞感を感じることがあります。特に狭小地の場合は、工夫しないと窮屈な印象になりがちです。 |

| 耐震性の向上 建物の耐震性は、地震の揺れに耐える「耐力壁」の量とバランスで決まります。窓などの開口部には耐力壁を設置できないため、窓を減らすことは耐力壁を増やし、建物の構造的な強度を高めることに繋がります。 |

自然換気がしにくい 窓を開けての自然な風通しは期待しにくくなります。近年の住宅は24時間換気システムの設置が義務付けられていますが、春や秋の心地よい風を室内に取り入れたい場合には不向きかもしれません。 |

| プライバシーと防犯性の確保 外部からの視線を遮りやすいため、都市部の住宅密集地でもプライバシーを守りやすくなります。また、侵入経路となりうる窓が少ないことは、空き巣などのリスクを低減させ、防犯面での安心感に繋がります。 |

眺望を楽しめない 窓からの景色は、暮らしに潤いを与える要素の一つです。窓が少ない、あるいは全くない方角は、当然ながら外の景色を楽しむことができません。借景が期待できる立地の場合は、大きなデメリットとなる可能性があります。 |

| コストの削減とメンテナンスの容易さ 窓の数やサイズを減らすことで、サッシやガラス、カーテンなどの初期費用を抑えることが可能です。また、日々の窓拭きの手間や、将来的なメンテナンスコストも軽減されます。 |

閉鎖的な外観になる可能性 窓の配置や外壁のデザインを工夫しないと、外観が単調で閉鎖的な印象を与えてしまうことがあります。設計者のデザイン力が問われる部分です。 |

| 家具配置の自由度向上 壁面が増えるため、本棚やテレビボード、アート作品など、背の高い家具やインテリアを自由に配置できます。模様替えの自由度も高まり、空間を有効に活用することが可能です。 |

窓が少ないと火事の時に危険なのか

窓が少ない家は、火災時の避難経路が限られるため危険じゃないの?という懸念を抱く方もいるかもしれません。

確かに、窓は煙を排出したり、消火時の進入・救出の拠点となったりする重要な開口部です。

この基準は多くの窓で満たされるため、採光要件をクリアしていれば通常は問題ありません。しかし、窓の数が極端に少ない場合や、開かないFIX窓ばかりを採用している場合は注意が求められます。

特に2階建て以上の住宅では、階段が煙で使えなくなった際の第二の避難経路として、バルコニーに通じる窓や、乗り越えて避難できる大きさの窓の存在が生死を分ける可能性も考えられます。

とはいえ、近年の住宅は24時間換気システムが標準装備されており、火災報知器の設置も義務付けられています。これらの設備が正常に機能することが、まずもって安全確保の大前提です。

窓の少なさが直接的に危険度を高めるというよりは、間取り全体で避難経路が複数確保されているか、開閉可能な窓が適切な位置にあるか、といった総合的な防災計画が大切になります。

設計の際には、万が一の事態を想定し、安全な避難動線について設計者と十分に協議することが不可欠です。

防犯性を高め侵入を防ぐ窓のポイント

住宅への侵入窃盗、いわゆる空き巣の最も多い侵入経路は「窓」です。

警察庁の統計(令和5年)によると、戸建て住宅への侵入窃盗のうち、実に37.4%が窓から侵入されています。この事実からも、窓の防犯対策が家全体の安全を大きく左右することがわかります。

侵入犯に狙われにくい窓

侵入犯は、人目につきにくい場所にある窓や、足場がある窓を狙う傾向があります。具体的には、建物の裏手や側面にある浴室・トイレの窓、キッチンの小窓などが挙げられます。

これらの窓は換気のために開けておくことも多く、無施錠の状態を狙われやすいです。また、2階であっても雨樋やエアコンの室外機などが足場となり、容易に侵入されるケースも少なくありません。

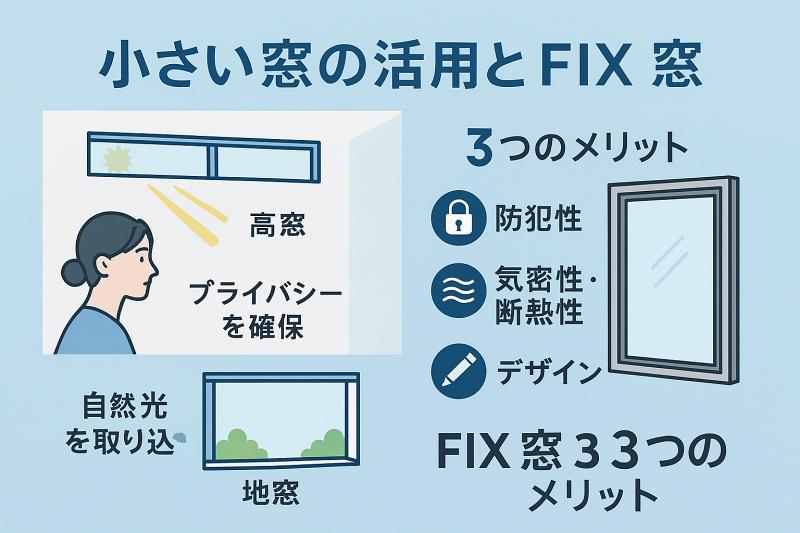

窓を設置する場合でも、侵入が困難な高窓(ハイサイドライト)を選んだり、開閉できないFIX窓を採用したりすることで、リスクを大幅に低減できます。

さらに、防犯ガラス(合わせガラス)や二重ロック、面格子の設置といったハード面の対策を組み合わせることで、より強固な防犯体制を築くことが可能です。

窓の計画は、明るさやデザインだけでなく、家族の安全を守るという視点からも慎重に行う必要があります。

注文住宅で窓の後悔をしないための設計術

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

ここまで、窓に関する一般的な誤解や基本的な知識について見てきました。

これらの情報を踏まえ、ここでは、後悔を未然に防ぎ、快適な住まいを実現するための具体的な設計の考え方やテクニックを紹介していきます。

新築で採用したい小さい窓の魅力

家づくりにおいて、大きな窓がもたらす開放感は魅力的ですが、一方で「小さい窓」を効果的に活用することで、より質の高い住空間を生み出すことができます。

大きな窓にはない、小さい窓ならではの魅力を理解し、設計に取り入れることが後悔を避ける鍵となります。

小さい窓の最大の利点は、プライバシーを確保しながら光や風を取り込める点にあります。

例えば、道路に面した壁や隣家が近い場所に大きな窓を設けると、外からの視線が気になり、結局カーテンを閉めっぱなしの生活になりがちです。

同様に、床に近い位置に設ける「地窓」は、足元に抜け感を生み出し、庭の植栽を切り取る絵画のような効果をもたらします。

デザイン面でも、小さい窓は優れたアクセントになります。

正方形の小窓をリズミカルに配置したり、縦に細長いスリット窓を並べたりすることで、のっぺりしがちな壁面に表情が生まれ、建物の外観デザインを引き締める効果が期待できます。

コスト面でも、小さい窓は大きな窓に比べて安価であり、カーテンが不要な場合も多いため、費用を抑えることにも繋がるでしょう。

窓の設計で考えるべきこととFIX窓

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

窓の設計を成功させるためには、その窓を「何のために」設置するのか、目的を明確にすることが何よりも大切です。

「採光」「通風」「眺望」「デザイン」など、窓に求める役割を整理し、それぞれの目的に最も適した種類とサイズの窓を選ぶ必要があります。

また、開閉機構やフレームが最小限で済むため、ガラス面が大きく取れ、すっきりとしたモダンなデザインを実現しやすいのも特徴です。

採光や眺望が主な目的で、通風の必要がない場所、例えば吹き抜けの高い位置や階段の踊り場、テレビの上の壁などに最適です。

FIX窓は可動部分がないため、引き違い窓などに比べて防犯性が高いというメリットもあります。侵入犯は開閉できる窓を狙うため、FIX窓はターゲットになりにくいのです。

ただし、開閉できないため、掃除がしにくいというデメリットも考慮しなければなりません。

特に、手が届かない高い場所に設置する場合は、屋外側からの掃除方法をあらかじめ計画しておく必要があります。

成功事例に学ぶ効果的な窓の配置

窓の配置計画は、図面の上だけで完結させるのではなく、実際の敷地に立って周辺環境を注意深く観察することも大切なプロセスです。

太陽の動き、風の吹く方向、隣家の窓の位置、道路からの視線など、敷地を取り巻くあらゆる要素を読み解くことが、成功の第一歩です。

例えば、十分な風通しを確保するためには、風の入り口と出口となる窓を部屋の対角線上に2ヶ所以上設けるのが基本とされています。

これにより、室内を空気がスムーズに循環します。また、プライバシーを確保するためには、隣家の窓とこちらの窓が真正面に向き合う「見合い」の状態を避けるのが鉄則です。

少し位置をずらすだけで、互いの心理的な負担は大きく軽減されるでしょう。

外観デザインにおいては、1階と2階の窓のラインを揃えることで、建物全体に安定感と統一感が生まれます。

縦のライン(窓の左右の端)と横のライン(窓の上下の高さ)を意識して配置すると、すっきりと美しいファサードになります。

窓の数が多すぎると、外観が雑然とした印象になりがちなので、本当に必要な窓だけを厳選し、バランス良く配置するデザイン力が求められます。

これらのセオリーを理解した上で、成功事例の写真などを参考にしながら、自分たちの敷地に最適な配置を見つけ出すことが大切です。

事例を探すなら、SUUMO(スーモ)の公式サイトがおすすめです。窓の事例だけでも2万件以上掲載されており、自分のイメージに合ったデザインが見つけやすいと思います。

ヘーベルハウスの窓のない家の考え方

ヘーベルハウス公式サイト

大手ハウスメーカーであるヘーベルハウスのラインナップには、その名も「のきのまent(エント)」という、道路側に大きな窓を設けない設計思想を取り入れた商品があります。

これは、プライバシーを重視する現代のライフスタイルや、都市部の住宅事情に応えるための新しい住まいの提案と言えます。

外に対しては壁で閉じることで、道路からの視線や騒音を完全にシャットアウトし、プライバシーと静けさを確保します。

一方で、内に向かっては開放的にすることで、採光や通風、そして屋外との一体感を損なうことなく、開放的な暮らしを実現するのです。

この考え方は、「窓は外に向かって開くもの」という既成概念を覆すものです。

外からの視線が気になるからとカーテンを閉ざして暮らすのではなく、家の内側にプライベートな屋外空間をつくり、そこに対して心置きなく開け放つ。

これは、窓の役割を再定義し、都市部における快適な暮らしの新たな可能性を示唆しています。

すべての住宅で採用できるわけではありませんが、窓の計画に行き詰まった際に参考にしたい発想の一つですね。

『注文住宅の窓で後悔しない!美観・快適性・防犯を兼ね備えた窓の設計術とは』総括

- 注文住宅の窓で後悔する原因は「窓は多ければ多いほど良い」という間違った思い込み

- 窓は光や風だけでなく、暑さ、寒さ、騒音、視線といったデメリットも運び込む

- 窓が少ない家は、断熱性・気密性・耐震性が向上し、光熱費やメンテナンスコストを減らせる

- 壁面が増えることで家具の配置自由度が高まり、空間を有効活用できる

- 窓が少なくても建築基準法の「採光要件(居室床面積の7分の1以上)」を満たせば明るさは確保できる

- 採光有効面積は、窓の大きさだけでなく、隣家との距離などを考慮した「採光補正係数」で決まる

- 適切な照明の設置を条件に、採光要件は「10分の1」まで緩和されている

- 火災時の避難経路として、開閉可能な窓が適切な位置にあるか、総合的な防災計画が大切

- 空き巣の侵入経路で最も多いのは窓であり、数を減らすことは有効な防犯対策となる

- プライバシーを守りながら光を取り入れるには、高窓(ハイサイドライト)や地窓が効果的

- 窓の設計は「採光」「通風」「眺望」など、設置目的を明確にすることが鍵

- 開閉できないFIX窓は、気密性・断熱性・防犯性に優れ、デザインの自由度も高い

- 効果的な通風のためには、風の入口と出口になる窓を対角線上に配置するのが基本

- 外観デザインでは、1階と2階の窓のラインを揃えると、建物全体が美しく見える

- 中庭などを活用し、内に向かって窓を開くという設計思想も有効な選択肢である

コメント