「スウェーデンハウスはカビやすい」という噂を聞き、不安に感じていませんか。

スウェーデンハウスは卓越した高気密・高断熱性能で知られる一方、「気密性が高すぎて湿気がこもり、逆にカビが発生しやすいのでは」と心配する声も聞かれます。

この記事では、「スウェーデンハウス カビ」と検索しているあなたの疑問に答えます。

スウェーデンハウスの住宅性能がカビの発生にどう影響するのか、そしてカビを防ぐために本当に必要な対策は何かを、客観的な情報に基づいて詳しく解説します。

- スウェーデンハウスの性能とカビ発生の関連性

- 結露やカビを防ぐための具体的な住宅の仕組み

- カビを防ぐために欠かせない換気システムの役割

- 実際にカビが発生した場合の正しい対処法

スウェーデンハウスはカビやすい?噂の真相

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

スウェーデンハウスの性能がカビの発生にどう関係するのか、その真相を探ります。

住宅の気密性や断熱性が、なぜカビの議論において重要視されるのかを明らかにしていきます。

その前にまず、カビの基本的な知識をおさらいしておきましょう。

カビの基礎知識と発生条件

カビは「真菌」と呼ばれる微生物の一種であり、私たちの生活空間の空気中にも胞子として常に浮遊しています。

カビが目に見える形で繁殖するには、特定の条件が揃う必要があります。主な条件は「水分(湿度)」「栄養源」「温度」、そして「酸素」の4つです。

中でも、特に重要なのが水分(湿度)です。

住宅においては、結露によって生じた水滴や、湿気を含んだホコリがカビの温床となります。

栄養源は、食品のカスや埃、皮脂、木材、紙、塗料など、住宅内のあらゆる有機物があります。

温度は20~30℃が最も発育に適していますが、低温や高温でも成長できるカビも存在するため、温度だけでカビをコントロールするのは難しいです。

また、酸素は言うまでもなく人間が生きるのに不可欠であるため、これを制御することも現実的ではないですよね。

高気密住宅がカビと関連付けて語られるのは、この「水分(湿度)」のコントロールがうまくいかないと、湿気が室内にこもりやすくなるためです。

スウェーデンハウスは気密・断熱性の高さゆえに…

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

スウェーデンハウスの性能が「すごい」と言われる大きな理由は、その卓越した気密性と断熱性にあります。

これらは数値によって客観的に示されています。住宅の隙間の少なさを示すC値(相当すき間面積)は、数値が小さいほど気密性が高いことを意味します。

スウェーデンハウスが2022年度に引き渡した全棟のC値実測平均値は0.64 (㎠/㎡) と報告されており、これは日本の次世代エネルギー基準(寒冷地で2.0、その他の地域で5.0)をはるかに凌駕する高い気密性です。

また、住宅の熱の逃げにくさを示すUA値(外皮平均熱貫流率)も、数値が小さいほど断熱性が高いことを示します。

2022年度の全棟平均UA値は0.36 (W/㎡・K) で、これもまた北欧の厳しい基準を超える世界トップクラスの断熱性能です。

この高い気密性と断熱性は、木製サッシ3層ガラス窓や分厚いグラスウール断熱材などによって実現されています。

この性能は、外気の影響をほとんど受けない快適な室内環境を作る一方で、室内で発生した湿気が外部に漏れ出しにくいという特性も持ちます。

そのため、適切な換気が行われない場合、湿気が滞留しカビのリスクを高める要因にもなり得るということです。

スウェーデンハウスは結露しにくい?気になる性能

スウェーデンハウスは、カビの原因となる結露の発生を防ぐ工夫が随所に施されています。

結露は、室内の暖かい湿った空気が、外気で冷やされた窓ガラスや壁の表面に触れることで発生します。

前述の通り、スウェーデンハウスはUA値が示すように非常に高い断熱性能を持っています。

木はアルミや樹脂に比べて熱伝導率が極めて低いため、サッシ自体が冷えにくく、結露の発生を強力に抑制します。

さらに、壁体内にも結露を防ぐ仕組みがあります。「通気工法」を採用し、外壁材と断熱パネルの間に通気層を設け、床下から軒裏まで空気が流れるように設計されています。

万が一、壁内に湿気が侵入しても、この通気層を通って外部に排出され、構造体を常に乾燥状態に保ちます。

また、室内側の断熱材(グラスウール)は、スウェーデン製の厚い防湿気密フィルムで隙間なく覆われています。

これにより、室内で発生した水蒸気が壁の内部に入り込むのを防ぎ、壁内結露のリスクを最小限に抑えています。

ですので、スウェーデンハウスはカビが生えやすい、というのは真実ではありません。

スウェーデンハウスの評判から見えるカビの真相

スウェーデンハウスの評判を調べると、「冬でも暖かく快適」「遮音性が高い」といった性能を絶賛する声が多く見られます。

一方で、「カビが生えた」という実体験に基づく報告も確かに存在します。

ただこれは、スウェーデンハウスの性能を過信した結果、カビの発生条件を自ら作ってしまったケースが少なくないのです。

例えば、営業担当者から「乾燥するので加湿器を使ってください」と言われ、冬場に加湿器を過剰に使用した結果、湿度が高くなりすぎて本棚の裏やベッドの下などにカビが発生した、という事例がありました。

これは、スウェーデンハウスの問題ではなく、どのハウスメーカーでも起こり得ることです。

スウェーデンハウスは「カビが生えない家」なのではなく、「結露やカビの発生を極限まで抑える性能を持ち、適切な換気と湿度管理を行えばカビのリスクを最小限にできる家」と理解するのが実態に近いと言えます。

性能が高いからこそ、その性能を正しく維持するための「暮らし方」が重要になる住宅です。

スウェーデンハウスに住んでみて分かること

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

スウェーデンハウスに実際に住んでみると、まず体感するのは家の快適性です。

特に冬場の暖かさや、外の騒音が気にならない遮音性の高さは、多くの居住者が実感する点です。

木製サッシ3層ガラス窓は、結露がほとんど発生しないため、冬場の窓拭きの手間から解放されるというメリットもあります。

しかし、同時に「家の性能」と「日々の暮らし方」が直結していることも分かってきます。

例えば、お風呂場の窓は防水塗料が塗られているため、入浴後に毎回開けなくても問題なかったという声があります。

これは、換気システムが適切に機能し、浴室の湿気を排出できている証拠とも言えます。

一方で、前述の通り、加湿器の使いすぎや換気システムのメンテナンス不足が原因で、結露しにくい家であるにもかかわらずカビを発生させてしまったという体験談もあります。

つまり、スウェーデンハウスに住むということは、高い住宅性能の恩恵を受けると同時に、その性能を維持するための適切な湿度管理や定期的なメンテナンスが重要、ということです。

スウェーデンハウスのカビを防ぐ対策

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

高い性能を持つスウェーデンハウスでカビを防ぐには、どんな対策が必要なのでしょうか。

ここでは、具体的な維持管理の方法や日常生活での注意点を解説します。

「カビは発生するもの」という認識を持つ

スウェーデンハウスを選んで後悔しないためには、まず「性能への過信を捨てる」ことです。

高い気密・断熱性能は、あくまでカビが発生しにくい環境を作るための「土台」に過ぎません。

カビの発生条件である「水分(湿度)」と「栄養源(ホコリ)」は、暮らしている限り必ず発生するため、これらの要因を住宅の性能任せにするのではなく、住み手が管理する必要があります。

特に注意したいのは湿度管理です。冬場は乾燥しやすいため加湿器が推奨されることもありますが、その使用量が過剰になるとカビの原因となります。

また、「スウェーデンハウスはカビが生えない」という言葉を鵜呑みにせず、家具を壁に密着させない、クローゼットや押し入れも定期的に換気するなど、一般的なカビ対策も並行して行うことが、後悔しないための鍵となります。

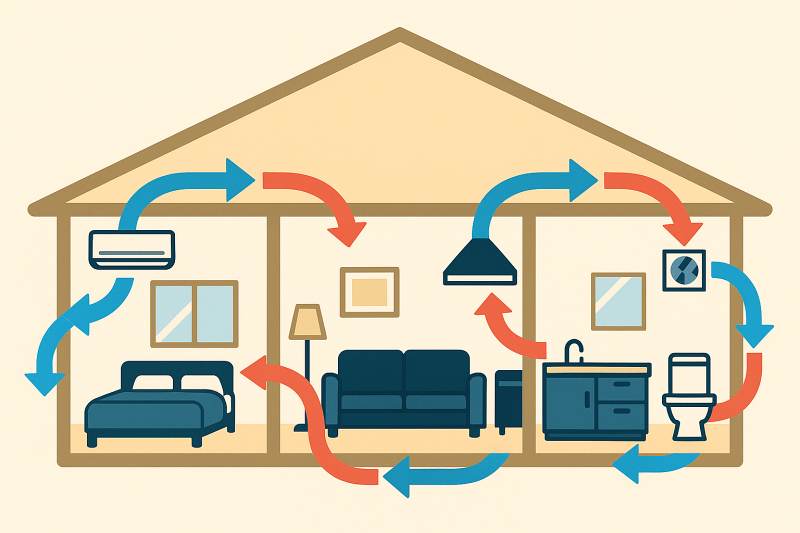

24時間換気システムはものすごく重要

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

スウェーデンハウスの高すぎるほどの気密性をカビの温床にしないために、生命線とも言えるのが「24時間熱交換型換気システム」です。

このシステムは、窓を開けなくても家全体の空気を約2時間で1回入れ替えるよう設計されており、室内の湿気や汚れた空気を排出し、新鮮な外気を取り入れます。

この「計画換気」が正常に機能して初めて、高気密住宅の快適性が保たれ、カビの発生が抑制されます。

ですが、このシステムの性能を維持するには定期的なメンテナンスが不可欠です。

たとえば、手入れを怠ることにより、フィルターがホコリや虫などで目詰まりすると、換気効率が著しく低下して湿気が室内に滞留し始めます。

取扱説明書を確認することが前提ですが、一般的な目安として、各部屋の給気口フィルターは2〜3ヶ月に1回、換気システム本体のフィルターは半年に1回程度、または掃除ランプが点灯したタイミングで清掃(主に掃除機での吸引)する必要があります。

電気代を節約しようと換気システムを止めてしまうのは、カビの発生を自ら招く行為であり、高気密住宅においては絶対に避けるべきです。

日常でできるカビ対策TOP5

24時間換気システムを正常に稼働させることに加えて、日常生活の中でカビの発生要因を取り除く工夫も求められます。

以下に、カビ対策として有効な3つの方法を解説します。

①こまめな掃除でカビの栄養源を断つ

最も基本的な対策は「掃除」です。カビの栄養源となるホコリ、髪の毛、食べカスなどをこまめに除去することが大切です。

特に、家具の裏やベッドの下、クローゼットの奥など、空気が滞留しやすい場所は意識的に掃除する必要があります。

②湿度管理で湿気をコントロール

次に「湿度管理」です。前述の通り、湿度計を設置して室内湿度を把握し、必要に応じて除湿機を活用することが有効です。

スウェーデンハウスでカビを経験した人の多くが、除湿機の導入によって状況が改善したと述べています。特に梅雨時期や、洗濯物を部屋干しする際は注意が必要です。

③空気の循環と湿気の排出

空気の通り道を確保するため、家具の配置も工夫しましょう。壁に密着させるのではなく、5cm~10cmほど離して設置することで、壁際の結露や湿気の滞留を防ぎます。

お風呂上がりは、換気扇をしっかり回すか、浴室乾燥機を使用し、湿気を速やかに排出することもカビ対策の基本です。

④結露の水分を放置しない

スウェーデンハウスの窓は結露しにくい構造ですが、加湿器の使いすぎや室内外の極端な温度差など、条件次第では結露が発生する可能性もゼロではありません。

もし結露が発生した場合は、それを放置せず、乾いた布や吸水クロスでこまめに拭き取ってください。水分を放置することは、カビに絶好の繁殖場所を与えてしまうことになります。

⑤寝具・収納内の湿気対策

人は寝ている間に多くの汗をかきます。ベッドのマットレスや布団を敷きっぱなしにすると、床やベッドの底面との間に湿気がこもり、カビの原因となります。

マットレスを定期的に立てかけて風を通したり、布団乾燥機を活用したりして、寝具に湿気を溜めない工夫が大切です。

また、クローゼットや押し入れも湿気がこもりやすい場所です。衣類や布団を詰め込みすぎず、すのこを敷いて空気の通り道を作る、定期的に扉を開けて換気する、といった対策も有効です。

スウェーデンハウス窓枠のカビ取り方法

スウェーデンハウスの象徴でもある木製サッシは、適切なメンテナンスをすれば長く美観を保てますが、万が一カビが発生した場合は早急な対処が必要です。

特に、木部を傷めないためには、以下の対策を行うことが大切です。

まずは消毒用エタノールで試す

発生初期の白カビや表面的な黒カビであれば、消毒用エタノール(アルコール濃度75~80%程度のもの)で除去できる場合があります。

乾いた布(木目に繊維が残るティッシュは避ける)にエタノールを染み込ませ、カビの部分を優しく拭き取ります。カビを広げないよう、周辺部も拭いておくと良いでしょう。

根深いカビの対処法

エタノールで落ちない根深い黒カビには、より強力な方法が必要ですが、注意も伴います。

一つは、木部専用のカビ取り剤(「アクトリン」など)を使用する方法です。これらは木材を傷めにくい成分で作られていますが、使用方法をよく読み、目立たない場所で試してから使用してください。

もう一つは、サンドペーパー(紙やすり)でカビの部分を物理的に削り取る方法です。

ただし、カビの根が深い場合、削っても黒ずみが残ることがあります。削りすぎると窓枠の形状が変わってしまうため、あまりおすすめできるやり方ではありません。

一般的な浴室用カビ取り剤(塩素系漂白剤)は、木材を漂白・変色させたり、傷めたりするリスクが非常に高いため、使用は推奨されません。

カビ取り後のメンテナンス

カビを除去した後は、その部分が再発しないよう、しっかりと乾燥させることが大切です。

その後、木部用の保護塗料(防腐・防カビ剤入りのもの)を再塗装し、窓枠を保護する必要があります。

メンテナンスの維持費はどれくらいが目安?

スウェーデンハウスは「50年間無料定期検診システム(ヒュースドクトル50)」を提供していますが、これはあくまで「検診」であり、修繕や交換が無料になるわけではありません。

高い住宅性能を長期間維持するためには、相応のメンテナンス費用がかかります。

これを怠ると木部が腐食し、カビの原因になるだけでなく、最終的には高額な交換費用が発生します。業者に窓の再塗装を依頼した場合、1回あたり数十万円の費用がかかることもあります。

また、外壁塗装も約10年ごとが目安とされ、その費用相場は100万円から200万円程度と、一般的なサイディングの住宅に比べて割高になる傾向があります。

これらのメンテナンスは、単に美観を保つだけでなく、住宅の気密性や断熱性、防湿性を維持し、結果としてカビを防ぐためにも不可欠な投資と言えます。

『スウェーデンハウスはカビやすいって本当?』総括

- スウェーデンハウスは「カビが生えない家」ではなく「適切な管理でカビを防げる家」である

- カビの発生には「水分(湿度)」「栄養源(ホコリ)」「温度」が関係する

- 住宅のカビ対策は「湿度」と「栄養源」のコントロールが鍵

- スウェーデンハウスはC値(気密性)UA値(断熱性)が非常に高い

- 高い気密性は湿気がこもりやすい側面も持つ

- 結露対策として木製サッシ3層ガラス窓が標準装備されている

- 壁体内通気工法と防湿気密フィルムで壁内結露を防ぐ設計

- 「カビが生えた」という評判は性能の過信や管理不足が原因の場合がある

- 性能を過信せず、住まい手が湿度管理を行う意識が大切

- 24時間換気システムは高気密住宅の生命線であり、止めてはいけない

- 換気システムのフィルターは定期的な清掃(掃除機での吸引)が必須

- 湿度計を設置し、室内湿度を60%以下(理想は50%前後)に保つ

- 梅雨時や部屋干し時は除湿機の活用が非常に有効

- 家具は壁から5~10cm離して配置し、空気の通り道を作る

- 木製窓枠のカビは、まず消毒用エタノールで拭き取りを試す

- 根深いカビには専用薬剤やサンドペーパーも選択肢だが注意が必要

- 木製サッシや外壁は定期的なメンテナンス(再塗装)が必要

- メンテナンス費用は一般的な住宅より高額になる傾向がある

- 高い性能を維持するためのメンテナンスが、結果的にカビ予防につながる

コメント