「タマホームの家は、なぜあんなに安いのだろう?」という疑問を抱えて、このページにたどり着いたのではないでしょうか。

圧倒的な価格設定は魅力的である一方、「安すぎて品質が心配」「何か裏があるのでは?」といった不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、タマホームの安さを実現するビジネスモデルから、気になる品質や性能、そして実際に建てた人たちの評判まで、詳しく解説していきます。

読み終える頃には、タマホームが自分にとって最適な選択肢なのか、賢く判断できるようになるはずです。

- タマホームが低価格を実現している具体的な仕組み

- 価格と品質・性能の実際のバランス

- 実際に寄せられる良い評判と注意すべき点

- 後悔しないために知っておくべきポイント

徹底解説!タマホームが安い理由とその仕組み

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

タマホームの低価格戦略は、ひとつだけの理由ではなく、企業努力による複数のコスト削減策が巧みに組み合わさって成り立っています。

ここからは、その安さの根幹をなすビジネスモデルの具体的な仕組みについて、一つひとつ詳しく掘り下げていきましょう。

そもそもタマホームはなぜ安いのか?

タマホームの低価格が実現できている根底には、徹底したコスト管理と効率化を追求した独自のビジネスモデルが存在します。

多くのハウスメーカーとは異なり、資材の仕入れから施工管理、さらには営業体制に至るまで、あらゆる工程で無駄を省く工夫が凝らされているのです。

具体的には、全国規模での大量発注によるスケールメリットを最大限に活かし、資材の原価を大幅に抑制しています。

さらに、広告宣伝費や人件費といった販売管理費も独自の戦略で最適化を図っています。

これらの要素が複合的に機能することで、「良質で低価格」な住宅提供を可能にしていると考えられます。

したがって、タマホームの安さは、品質を犠牲にした結果ではなく、合理的な企業努力の賜物であると言えます。

大量仕入れと中間マージンの削減

タマホーム公式サイト

タマホームの価格競争力を支える最も大きな柱の一つが、「大量仕入れによるコストダウン」と「中間マージンの削減」です。

年間約1万棟という全国トップクラスの建築実績は、住宅設備や建材メーカーに対して絶大な交渉力となります。

これにより、キッチンやバス、トイレといった設備から構造材に至るまで、高品質な製品を通常よりもはるかに安い単価で仕入れることが可能になっています。

さらに注目すべきは、「タマストラクチャー」と呼ばれる独自の木材流通システムです。

この直接取引により、流通にかかるコスト、つまり中間マージンを大幅に削減できるのです。

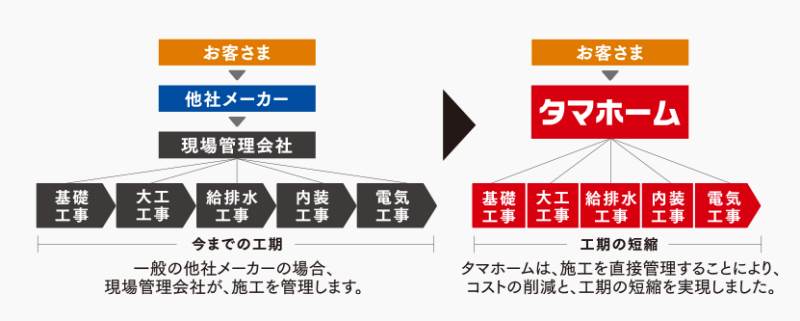

また、施工も多くのハウスメーカーが元請けの建設会社に工事を丸投げするのに対し、タマホームは自社の工務チームが直接、職人や専門業者に発注・管理する体制を整えています。

これにより、現場管理における中間マージンも発生せず、コスト削減に直結しているのです。

| 項目 | 一般的なハウスメーカー | タマホーム |

|---|---|---|

| 資材・設備 | 商社や代理店経由での仕入れ | メーカーからの直接大量仕入れ |

| 木材流通 | 複数の問屋を経由 | 独自の流通システムで直接調達 |

| 施工管理 | 元請け建設会社が管理 | 自社の工務チームが直接管理 |

広告費や人件費を抑えるビジネスモデル

タマホームは、有名タレントを起用したテレビCMなどからもわかるように、ブランドの知名度を維持するために広告宣伝にしっかりと投資をしています。

以下の統計では、タマホームの広告費は全体の4位なので、なかなか高めといえるでしょう。

その上で低価格を実現できているのは、広告費以外の部分、特に人件費と業務効率において徹底したコスト削減を行っているからです。

人件費の効率化は、タマホームのビジネスモデルの大きな特徴です。

これにより、専門職の人員を最小限に抑え、人件費を大幅に削減しているのです。

この体制は、顧客との窓口が一本化されて話の食い違いが起こりにくいというメリットがある一方、提案の質が営業担当者の知識や経験に大きく左右される側面も持ち合わせています。

さらに、工場であらかじめ木材を加工するプレカット工法の採用や、効率的な人員配置によって工期自体を短縮することも、現場で働く職人の人件費を抑え、トータルコストの削減に大きく貢献しています。

1,000万円台で家が建つという噂の真相

タマホーム公式サイト

ウェブサイトや広告で「1,000万円台で夢のマイホーム」といった魅力的な価格を目にすることがありますが、この価格表示の背景を正しく理解しておく必要があります。

結論から言うと、タマホームの規格住宅「シフクノイエ」などの商品では、建物の本体価格が1,000万円台から設定されているのは事実です。

ですが、この金額だけで実際に家を建てて住み始めることは、まず無理です。

一般的に、住宅の総費用は「建物本体価格」の他に、「付帯工事費」と「諸費用」が別途必要となります。

また、諸費用には、登記費用、火災保険料、住宅ローン手数料などが含まれます。

これらの費用は、土地の状況や選択するオプションによって大きく変動しますが、一般的には建物本体価格の20%から30%程度が目安とされています。

したがって、仮に本体価格が1,200万円であっても、総額では1,500万円から1,800万円程度になる可能性が高いのです。

1,000万円台という価格はあくまでスタートラインであり、最終的な総額とは異なることを念頭に置いて計画を進めることが大切です。

最近は高くなったと言われる背景

「昔に比べてタマホームも高くなった」という声が聞かれるようになりましたが、これには明確な理由があります。

近年のウッドショックや世界的なインフレーション、円安の進行により、木材をはじめとする建築資材の価格が軒並み高騰しています。

これはタマホームに限った話ではなく、住宅業界全体が直面している課題です。

大量仕入れでコストを抑えているタマホームであっても、この世界的な価格上昇の波を完全に吸収することは難しく、結果として坪単価の上昇につながっています。

また、省エネ基準の厳格化に対応するための断熱性能の向上や、標準仕様の設備のグレードアップも、価格を押し上げる一因と考えられます。

しかしながら、重要なのは他のハウスメーカーとの比較です。

大手ハウスメーカーの坪単価が80万円から100万円以上になることも珍しくない中で、タマホームは依然としてローコスト住宅の領域にあり、価格優位性を保っていると言えます。

したがって、「高くなった」のは事実ですが、それは相対的な価格競争力が失われたことを意味するものではないのです。

評判から見るタマホームが安い理由と注意点

注文住宅のソコが知りたい・イメージ

タマホームの安さの仕組みを理解した上で、次に気になるのは「価格」と「品質」のバランスや、実際の評判ではないでしょうか。

ここからは、性能評価や口コミを基に、タマホームのリアルな姿を深掘りし、後悔しないための注意点を解説します。

価格とタマホームの品質のバランス

タマホームの品質は、「価格を考慮すれば十分満足できるレベル」と評価するのが適切かもしれません。

決して最高級の素材や最先端の設備を標準で採用しているわけではありませんが、「安かろう悪かろう」という言葉が当てはまるわけではないのです。

例えば、構造の安全性や耐久性、省エネルギー性といった住宅の基本性能に関わる部分では、一定の水準を満たしています。

標準仕様で採用されているキッチンやユニットバスなどの設備も、LIXILやTOTOといった国内の一流メーカーの製品であり、決して低品質なものではありません。

ただし、大手の高価格帯ハウスメーカーと比較すると、床材や壁紙、建具などのグレードには差が見られます。

また、施工品質が大工や現場監督の腕に左右されやすいという点は、ローコスト住宅に共通する注意点です。

総じて、タマホームは豪華さや重厚感を求めるのではなく、標準的な品質の住宅を、予算を抑えて手に入れたいと考える人にとって、非常にバランスの取れた選択肢であると言えます。

実際のタマホームの性能評価を検証

価格が安いと住宅性能、特に耐震性や断熱性が気になるものですが、タマホームはこの点でも高い水準を確保しています。

まず耐震性については、消防署や警察署など、防災の拠点となる建物と同レベルの強度を示す「耐震等級3」を標準仕様で取得しています。

これは、建築基準法で定められた地震力の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しないレベルであり、現在の日本の住宅における最高ランクの耐震性能です。

この性能を、特別なオプションではなく標準で提供している点は高く評価できます。

次に断熱性能ですが、タマホームは2025年からの省エネ基準義務化を見据え、標準仕様で「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」に対応しています。

具体的には、壁や屋根に高性能グラスウール、床下にはポリスチレンフォームといった断熱材を使用し、窓には断熱性の高い樹脂サッシとLow-Eペアガラスを採用することで、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を実現しています。

UA値(外皮平均熱貫流率)やC値(相当隙間面積)といった数値を公式に公表はしていませんが、標準仕様を見る限り、現在の住宅に求められる省エネ性能は十分に満たしていると考えられます。

価格を抑えつつも、安心・快適に暮らすための基本性能はしっかりと担保されているのです。

貧乏人向けで恥ずかしいという評判は本当か

インターネット上などで「タマホームは貧乏人が建てる家」「安っぽくて恥ずかしい」といった否定的な意見を見かけることがあります。

これは一部の先入観や偏見に基づいたイメージであり、事実とは異なります。

年間1万棟以上という建築実績が、所得層に関わらず非常に多くの人々から支持されている何よりの証拠です。

むしろ、限られた予算の中で最大限のパフォーマンスを発揮する家づくりは、「賢い選択」と捉えるべきでしょう。

「恥ずかしい」と感じる心理的背景

このような評判が生まれる背景には、かつての「家は高価なものほど良い」という価値観や、特定のハウスメーカーに対するブランドイメージが影響していると考えられます。

しかし、現代では価値観が多様化し、見栄やブランド志向よりも、自分たちのライフスタイルや資金計画に合った合理的な選択を重視する人が増えています。

デザイン性と実績

また、「安っぽい」というイメージについても、現在のタマホームには当てはまりません。

外壁材や屋根材にはデザイン性の高い製品が標準で選べるようになっており、豊富な商品ラインナップからシンプルモダン、ナチュラル、和風など、多彩な外観デザインを実現できます。

最終的にどのような家が建つかは、施主のセンスや選択次第であり、タマホームだからといって一概にデザインが劣るということはありません。

重要なのは、周囲の評判に惑わされず、自分たちの価値観と予算に基づいて、納得のいく家づくりをすることです。

タマホームはやめたほうがいい、と言われるケース

高いコストパフォーマンスを誇るタマホームですが、そのビジネスモデルの特性上、全ての人にとって最適な選択とは限りません。

以下のような要望や考えを持つ方の場合、他のハウスメーカーを検討した方が、満足度の高い家づくりにつながる可能性があります。

①デザインや間取りに強いこだわりがある人

タマホームは自由設計を謳っていますが、「タマルール」と呼ばれる社内規定が存在し、柱の位置や窓の数、壁の配置などに一定の制約があります。

これは、コストを抑えつつ耐震性などの品質を担保するためのルールですが、建築家が設計するような独創的なデザインや、複雑な間取りを実現したい場合には、大きな制約となる可能性があります。

完全な自由度を求める方には不向きかもしれません。

手厚いサポートやきめ細やかな対応を求める人

前述の通り、タマホームでは営業担当者が打ち合わせの多くを担い、専門の設計士やコーディネーターが同席する機会は限られます。

そのため、専門家からの積極的な提案や、時間をかけた丁寧なコンサルティングを期待する人にとっては、物足りなさを感じる可能性があります。

また、一人の営業担当者が多くの案件を抱えているため、連絡の頻度や対応のスピードに不満を感じるケースも考えられます。

オプションを多用して仕様をグレードアップしたい人

タマホームの安さは、標準仕様の建材や設備を大量に仕入れることで成り立っています。

そのため、標準仕様から外れたオプション品を選択すると、割引率が低くなり、想像以上に価格が跳ね上がることがあります。

キッチンや床材、外壁など、多くの部分で標準仕様以外のものを希望する場合、最終的な総額が他のハウスメーカーと変わらなくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

コスパ最強ハウスメーカーとしての結論

タマホームが自分に合っているかどうかを判断する上で、コストパフォーマンスをどう捉えるかが鍵となります。

耐震等級3や高い省エネ基準をクリアした住宅を、大手ハウスメーカーの6~7割程度の価格で建てられる可能性があり、これは非常に大きな魅力です。

特に、「予算は限られているが、建売住宅ではなく注文住宅で自分たちのライフスタイルに合った家を建てたい」「住宅性能にはこだわりたいが、過剰な設備や豪華な内装は求めていない」「家づくりに関する情報収集を自分である程度行い、主体的に打ち合わせを進められる」といった方々にとっては、タマホームは最適なパートナーとなり得ます。

逆に、細部にわたるデザインへのこだわりや、手厚い提案・サポート体制を最優先する場合には、他の選択肢を検討する価値があるでしょう。

最終的には、複数のハウスメーカーから見積もりを取り、価格だけでなく、提案内容や担当者との相性などを総合的に比較し、自分たちの価値観に最も合致する一社を選ぶことが、後悔しない家づくりのためには不可欠です。

『記事タイトル』総括

- タマホームの安さは複数の合理的なコスト削減策によるもので品質を犠牲にはしていない

- 建材や住宅設備を年間1万棟規模で大量仕入れすることで原価を大幅に抑制

- 独自の流通システム「タマストラクチャー」で木材調達の中間マージンをカット

- 施工管理を自社で直接行うことで下請け業者へのマージンを削減

- 総合住宅展示場への出店を抑え広告宣伝費を効率化

- 営業担当者が設計の打ち合わせまで一貫して行い人件費を最適化

- 工期を短縮する工夫もトータルコストの削減に貢献

- 1,000万円台の家は規格住宅の本体価格であり付帯工事費や諸費用が別途必要

- 近年は資材価格の高騰で価格は上昇傾向にあるものの他社比較での優位性は維持

- 品質は国の基準を満たしており「安かろう悪かろう」ではない

- 耐震等級3(最高等級)が標準仕様で地震に対する安全性が高い

- 断熱等性能等級5も標準でクリアしており省エネ性能も十分

- 「恥ずかしい」という評判は個人の価値観よるイメージであり実績が人気を物語っている

- デザインや間取りに強いこだわりがある人や手厚いサポートを求める人には基本的に不向き

- 標準仕様で満足できる人にとってはコストパフォーマンスが非常に高いハウスメーカー

- 後悔しないためには営業担当者との相性の見極めと複数社での相見積もりが不可欠

コメント